75 Jahre Kolonie Roseneck: Die Chronik

Die Chronik der KGK Roseneck

mit über 50 historischen Bilder

recherchiert, fotografiert und zusammen gestellt von den Gartenfreund*in

Anni Bluhm, Manfred Bluhm & Peter Kaul

Chronik des Südgeländes und unserer Kolonie Roseneck e. V.

Es ist knapp 100 Jahre her, dass aus den fünf märkischen Dörfern, Schöneberg, Tempelhof, Mariendorf, Marienfelde und Lichtenrade, Teil einer politischen Einheit wurde.

Um 1900 hatte die immer größer werdende Wirtschaftsmetropole Berlin, die vor den Stadtgrenzen liegenden Dörfer wie ein Magnet angezogen. Viele Gemeinden wünschten, an dem wirtschaftlichen Erfolg der Reichshauptstadt teilhaben zu können.

Um 1900 wurden bereits große Teile des heutigen Laubengeländes und dessen Umgebung Gartenland.

Durch die stetig wachsende Bevölkerungszahl wurde 1910 ein Bebauungsplan entwickelt und sogar ein Architektenwettbewerb ins Leben gerufen.

Damals schon wurde darauf hingewiesen, dass es ein Irrtum wäre, von diesen Maßnahmen eine Verbilligung der Wohnungen oder eine stärkere Bautätigkeit zu erwarten.

Damals schon wurde darauf hingewiesen, dass es ein Irrtum wäre, von diesen Maßnahmen eine Verbilligung der Wohnungen oder eine stärkere Bautätigkeit zu erwarten.

Oktober 1920 Zusammenlegung mehrerer Gemeinden

Am 1. Oktober 1920, also kurz nach dem 1. Weltkrieg, wurden die Bereiche Tempelhof und Schöneberg, mit Friedenau eingemeindet. Eine Bebauung des Geländes wurde jedoch nach dem verlorenen Krieg aus wirtschaftlichen Gründen wieder fallengelassen und erst 1938 wieder aufgegriffen.

Der Übersichtsplan von 1926/32 des Schöneberger Südgeländes zeigt die Größe des damaligen Gartengeländes.

1920 - 1933

Das Gelände entwickelte sich zu einer grünen Oase und wurde von der Bevölkerung als beliebtes Ausflugsziel genutzt. Ein Baumbestand mit zigtausend Obstbäumen und Beerensträuchern bildete im Frühjahr ein gern besuchtes Blütenparadies.

Wat braucht der Berliner, um jlücklich zu sein?

Ne Laube, ´n Zaun und ´n Beet

Wat braucht der Berliner ´nen heurigen Wein.

Wenn vor ihm sein Bierglas steht?

´ne dicke Zijarre mang de Lippen jeklemmt,

Zwee Mann zum Skat im frisch jewaschnen Hemd.

Dazu een´ Kümmel un´s nötige Schwein.

Det braucht der Berliner, um jlücklich zu sein!

So sang damals Claire Waldoff

1933 - 1938

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahre 1933 wurde die Schöneberger Kleingartenbewegung weitgehend ihrer Selbstständigkeit enthoben. Die bislang traditionsreichen demokratischen Strukturen im Verband wurden beseitigt.

In einer großangelegten Razzia durch die SA wurden im April 1933 die Laubengelände durchkämmt und der damalige 1.Vorsitzende Paul Hepprich vorübergehend inhaftiert. Mit dieser Aktion sollten politisch unzuverlässige Elemente aus den Kleingärten entfernt werden.

Im Zuge der neuen Stadtplanung der NSDAP unter Generalbauinspektor Albert Speer, wurde das gesamte Gelände um 1938 gänzlich geräumt. Fast alle Obstbäume und Sträucher wurden vernichtet. Diese Verwüstung wurde damals als Kulturschande bezeichnet. Die Bebauung entlang des Grazer Damms begann. Der geplante Ausbau des großen Südbahnhofs wurde durch den 2. Weltkrieg verhindert.

1938 - 1945

Nach der Räumung des Laubengeländes wurden, wie in der Vergangenheit, Planungsausschreibungen veranstaltet. In den verschiedenen Planungsentwürfen und Wettbewerben war die Erstellung von Wohnraum vorgesehen, aber vor allem eine umfassende Erweiterung der Bahnanlagen geplant. Es sollte ein Verschiebebahnhof im Anschluss an die Anlagen des Anhalter-Bahnhofs entstehen. Auf dem Südgelände mit dem markanten Wasserturm lässt sich nur noch erahnen, wie das Gelände einmal ausgesehen haben muss, geplant als Rangierbahnhof für die Ostfront.

Das heute noch sichtbare Tal in der Kolonie Roseneck ist durch die damals stattgefundenen umfangreichen Erdarbeiten entstanden. Infolge des beginnenden 2. Weltkrieges wurde die Ausführung der Planungen zurückgefahren und schließlich ganz eingestellt. Es wurden nur kriegswichtige Bauten ausgeführt, wie die Unterstände für die unter Dampf stehenden Lokomotiven, denn diese waren kriegswichtig und es galt sie zu schützen.

Auf dem verbliebenen Brachland wurden Barracken für die Zwangsarbeiter, Flakstellungen, Scheinwerferbatterien, Splittergräben und Bunker errichtet, Reste davon sind immer noch vorhanden, einer davon wurde bis vor kurzem als Gaststätte genutzt. Berichten zufolge soll sich auf dem Wasserturm ebenfalls ein Flakgeschütz befunden haben. Das alles diente dem Schutz der Bahnanlagen, die für Truppen-und Materialtransporte für die Ostfront vorgesehen waren. Infolgedessen fanden hier schwerste Bombenangriffe statt. Nach Beendigung des Krieges, glich das Südgelände einem Schlachtfeld, übersät mit Bombenkratern.

1945 - 1950

Das brachliegende und zerstörte Gelände wurde wieder zugänglich gemacht. Es wurde verstärkt nach Munition auf dem Gelände gesucht.

Das Gelände wurde parzelliert und durch den Magistrat von Berlin als Kleingärten verpachtet. Die ersten Pächter, vorzugsweise Frauen mit Kindern, fanden anfänglich außer Bombenkratern und Wildwuchs auch noch Reste der alten Gartenpflanzen vor.

Nachdem die Parzellen wieder urbar gemacht worden waren, wurden hauptsächlich Nutzpflanzen angebaut. Eine Gärtnerin aus dieser frühen Zeit erinnerte sich noch daran, dass verstärkt Produkte für den eigenen Haushalt, wie Kartoffeln, Möhren, Bohnen, Erbsen, Tomaten, Gurken, allerlei Sorten Kohl, und Kürbisse angebaut wurden und Tabak, der meist zum Tausch. Aber auch Blumen, wie zum Beispiel Dahlien wurden angepflanzt.

Wichtigste Anbaupflanzen blieben aber alle essbaren Gemüsearten, da Nahrungsmittel nach dem Krieg knapp und größtenteils rationiert waren. Es wurden Lebensmittelkarten ausgegeben, die in Klassen unterteilt waren, je nach Schwere der Tätigkeit, die der Karteninhaber ausführte, wurden Kalorien zugeteilt. Wer in der glücklichen Lage war, einen Garten sein eigen zu nennen, konnte seine Familie gesünder und besser versorgen.

Es standen auf dem Gelände noch vereinzelte Obstbäume, die wieder in Form gebracht wurden und vereinzelt wurden neue gepflanzt. Einige dieser Bäume stehen heute noch.

Ein Problem für die Gärtnerei stellte jedoch die nicht, oder unzureichende Wasserversorgung dar. Es gab auf dem Gelände 2 Pumpen und das Wasser musste mühsam herbeigeschafft werden.

Gedüngt wurde mit Kompost und den eigenen Hinterlassenschaften. Mancher der Kleingärtner brachte diese sogar von zu Hause mit.

Schon bald wurde in den Gärten mehr Gemüse und Obst produziert, als für den eigenen Bedarf nötig war und der Überschuss wurde auf dem „Schwarzmarkt“ getauscht oder verkauft.

Zur Erntezeit mussten die, noch größtenteils nicht eingezäunten Gärten durch Wachen Tag und Nacht bewacht werden.

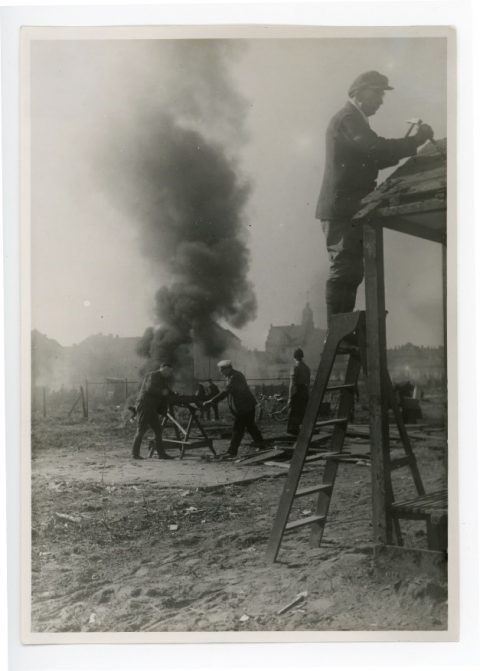

Während die Gartenarbeit hauptsächlich von Frauen betrieben wurde, war der Laubenbau „Männersache“.

Es wurden dabei noch vorhandene Fundamente überbaut. Als Baumaterial wurde hauptsächlich Holz verwand. Besonders eigneten sich die Bretter, die am S-Bahnhof Priesterweg für einen Luftschutzgraben (Splittergraben) verwandt worden waren. Aber auch aus den Ruinen der Häuser aus der Umgebung wurde Holz herangeschafft.

Die ersten Lauben durften nicht mehr als 18m² Grundfläche haben. Sie sind inzwischen fast völlig aus der Kolonie Roseneck und den übrigen Kolonien verschwunden. Reste der Altbebauung sind durch Aus – Um – oder Anbauten, durch Renovierung und Restaurierung nicht mehr zu erkennen.

So sah der Prellerweg nach dem Krieg aus. Die Aufnahme ist im Winter Anfang der 50iger Jahre entstanden. Es war eine fast autofreie Zone.

Links sind bereits Lauben zu erkennen, im Hintergrund die Lufthutzen der Mälzerei der Schultheiss-Brauerei in der Bessemerstraße, rechts, im Hintergrund der markante Wasserturm des Südgeländes. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch der Insulaner aus Trümmerresten umliegender Ruinen aufgeschüttet.

linkes Bild: Blick vom Insulaner auf die Kreuzung Munsterdamm, Grazer Damm, Thorwaldsenstrasse und Prellerweg auf das Krankenhausgelände des AVK, mit der Pathologie an der Ecke.

1950 - 1975

Die Kolonie Roseneck organisierte sich als Untergruppe des Bezirksverbandes der Kleingärtner in Berlin-Schöneberg- Friedenau.

1950 wurde Gartenfreund Feige, als erster noch bekannter Vorstand gewählt. Die Kolonie umfasste damals etwa 100 Parzellen. Einige wurden im Laufe der Jahre verkleinert, um anderen, interessierten Gartenfreunden einen Garten zu ermöglichen.

In den Nachkriegsjahren wurde das „Dauerwohnen“ in den Lauben noch geduldet, gestattet in der Kolonie war es nicht. Aus dem gleichen Grund gab es auch nur wenig Tierhaltung, Kaninchen, Hühner und vereinzelt auch Bienen. Als Nutzung standen Gemüse und Obstpflanzen an erster Stelle. An reine Zier-oder Partygärten dachte in dieser Zeit niemand. Die Erträge und die Ernte waren unverzichtbare Bestandteile es täglichen Lebens. Diese Haltung änderte sich erst in den sechziger Jahren.

1954 wurde gemeinsam mit der Kolonie Canova das erste Kinderfest gefeiert. Es fand auf einem Stück Brachland statt, das 1958 zur Kolonie Roseneck hinzukam.

1954: Der Westberliner Senat will die Kleingärtner vom Südgelände vertreiben.

1954 richtete der Westberliner Senat wieder verstärkt sein Interesse auf die Laubenkolonien. Eine Vertreibung wurde durch massiven Widerstand der Pächter verhindert.

Geplant waren 500 Wohnungen. Dabei gab es Wohnbauprogramme, die Ruinen wieder aufzubauen, soweit die stehengebliebenen Überreste noch verwendbar waren und auf Freiflächen Neubauten zu erstellten. Es herrschte eine rege Bautätigkeit im gesamten West-Berliner Stadtgebiet, unter dem Berliner Bären. Diese Plaketten sind noch häufig im Berliner Stadtgebiet an Hausfassaden zu finden.

Es war somit unnötig die Kolonien in die Planungen mit einzubeziehen.

Die Vorsitzenden der Kolonie Roseneck

1945 nicht bekannt

1950 Gartenfreund Feige

1960 Gartenfreund Holland

1965 Gartenfreund Eck

1972 Gartenfreund Timm

1977 Gartenfreund Beyer

1987 Gartenfreund Brandt

1997 Gartenfreund Hagen

2006 Gartenfreundin Gutting

2013 Gartenfreund Meissner

2018 Gartenfreund Taube

1958: Kolonie Roseneck wird vergrößert

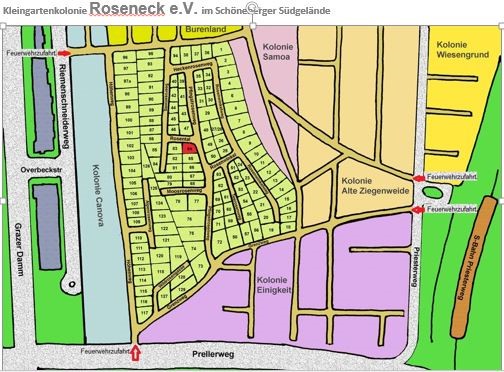

Die am Westrand der Kolonie Roseneck gelegene Fläche wurde 1957 von US Soldaten planiert und vom Westberliner Senat 1958 mit Wasserleitungen und Zäunen ausgestattet. Sie wurde in 26 Parzellen aufgeteilt und umfasste die Parzellen 101-126.

1965 wurde die Kolonie Roseneck zum dritten Mal vergrößert. Es kamen noch die Parzellen 127 – 129 hinzu, von der Kolonie „Einigkeit“. Seitdem wurde die Fläche der Kolonie Roseneck nicht mehr verändert.

1959 feierte die Kolonie Roseneck zum ersten Mal auf einer eigenen Vereinsparzelle, Nr.126. Dieses Hanggrundstück wurde 1961 gegen die heutige Vereinsparzelle 64 getauscht. Die Bebauung der Parzelle wurde geändert. Statt der Laube wurde eine „Baubude“ aufgestellt.

Ab 1961 gab es im Sommer einen Getränke-und Eisverkauf, der um 1972 eingestellt wurde.

Die Wasserversorgung war lange problematisch. Erst 1963 waren alle Gärten mit Wasseranschlüssen versorgt.

Übrigens Pools gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber es ging auch so.

Die beiden bisher zur Wasserversorgung dienenden Pumpen konnten abgebaut werden.

1962 erhielten die ersten 35 Gärten Stromanschlüsse.

Die Laube der Familie Bluhm, Baujahr 1945, vor ihrem Umbau 1986

Eine typische Laube aus den Anfängen der Kolonialisierung des Areals.

1963 Gartenfreund Arthur Köhnkow (verst)., beim Umbau einer ehemaligen Flakstellung aus dem 2. Weltkrieg.

Lauben wie diese, waren damals normal. Alles „Marke Eigenbau“, je nach Geschicklichkeit und Vermögen. Ein Onkel und Verwandter, der tischlern oder mauern konnte waren da von Vorteil. Verwand wurde, was man fand in Ruinen oder Baustellen. Bei manchen Lauben waren als Wände sogar Schrankteile zu sehen. Als Aussenverkleidung diente oft Dachpappe, sofern man welche hatte.

Aus diese Zeit stammt auch vermutlich der Spruch: „Ein Laubenpieper kann alles gebrauchen.“

1975 - 1990

In den Jahren ab 1975 bis etwa Anfang der 80iger Jahre vollzog sich in der Kolonie Roseneck ein spürbarer Generationswechsel.

1993 wurden noch 6 Parzellen vom Erstpächter bewirtschaftet. Die Zahl der Kinder der Kolonie ist allmählich immer geringer geworden.

Die Stromversorgung der gesamten Kolonie wurde in 2 Etappen durchgeführt, 1976 für 14 Parzellen und 1986 durch Mehrheitsbeschluss die letzten Parzellen der Kolonie

Die Lauben wurden in der Folgezeit seltener umgebaut, sondern bei Pächterwechsel durch Neubauten ersetzt. Anfängliche Eigenbauten der Pächter, wurden durch immer mehr Holzfertighäuser ersetzt, aus vorgefertigten Teilen.

Wie in fast allen Kolonien hat sich auch in der Kolonie Roseneck der Schwerpunkt vom Nutzgarten zum Ziergarten verschoben. Während Obstbäume und Beerensträucher noch relativ häufig anzutreffen sind, nehmen Gemüsebeete in den meisten Gärten nur noch eine untergeordnete Stellung ein oder fehlen ganz. Auch die Gartenwege haben sich verändert. Während die ursprünglichen Sandwege durch Asphalt, Stein- oder Waschbetonplatten ersetzt wurden, gibt es meist noch eine Randbegrünung. Um die Orientierung in der Kolonie zu erleichtern, wurden die Wege mit Namensschildern versehen, die sich alle auf die namensgebende Rose beziehen.

Das Vereinsleben der Kolonie Roseneck hat sich ähnlich, dem der anderen Kolonien weiter entwickelt. Feste, wie Sommer-oder Erntedankfest sind nicht mehr wie in den 50iger oder 60iger Jahren Höhepunkte des Vereinslebens. Das jährliche Kinderfest erfreut sich aber weiterhin, sowohl bei den Koloniekindern, als auch bei den Kindern von Gästen, großer Beliebtheit.

1990 - 2020

1990 wurde die Vereinsparzelle Nr.64, auf der noch eine Bauhütte stand und die lange als Vereinsheim diente, endlich bebaut, mit einem massiven Haus. Viele fleißige Hände waren nötig, damit das neue Vereinsheim, das liebevoll „Kolchose“ genannt wird, fertig wurde.

Viele fleißige Helfer fassten mit an.

Und so sieht sie heute aus, unsere „Kolchose“.

Der Vorplatz wurde überdacht, um Feste zu feiern, oder feste zu feiern (?), wie man das auch nimmt, auf jeden Fall sind die Besucher der Vereinsparzelle vor dem Unbill des Wetters geschützt.

In den Gärten hat sich auch einiges geändert. Es gibt mehr Hochbeete als früher. Der Wandel vom Vergnügungs- oder Ziergarten, wie viele zwischendurch betrieben wurden, ist dem naturnahen Garten gewichen. Die Zahl der alten Lauben geht immer mehr zurück und stattdessen werden gut durchdachte Holzhäuser gebaut und man kann diese kleinen Raumwunder von 24m² nur bewundern, was da untergebracht werden kann.

2014 hat die Kolonie eine Saftpresse angeschafft, in der im Herbst das geerntete Obst entsaftet wird, je nach Erntemenge. Sie wird gern in Anspruch genommen und der Rest des ausgepressten Obstes, der Trester, wird kompostiert – es kommt nichts um. Unser Gartenfachberater Winfried Hahn (links) kümmert sich in aufopfernder Weise um die Saftproduktion. Aber nicht nur darum, sondern ist auch immer Ansprechpartner in allen gärtnerischen Fragen.

Hier zum Schluss unserer Chronik noch einige Aufnahmen über unsere Kolonie vom Insulaner und vom Wasserturm auf dem Südgelände aus den Jahren, Sommer 2013 und aus dem Dezember 2019, die mit freundlicher Ausnahmegenehmigung der Parkmanagerin Frau Suhrhoff gemacht werden konnten.

Der Wasserturm des Südgeländes

Er hat zwar nicht mit unserer Laubenkolonie zu tun, aber jeder kann ihn sehen. Er ist das Wahrzeichen des Südgeländes, das sich heute in drei Teilen präsentiert, das Bahngelände, der Naturpark und das Laubengelände. 1927 vom Architekten Hugo Röttger erbaut, war er mit seiner Höhe von 50 m ein besonderes Bauwerk. Als „avantgardistische Leistung“ und einmalig unter den Eisenbahnbauwerken in Berlin ist der rein funktionelle Bau unbestritten das Wahrzeichen des gesamten Geländes. Die Kugel, der Wasserbehälter mit seinen 9 m Durchmesser, ruht auf vier Stützen in denen die Zu- und Ablaufrohre integriert sind. Das Fassungsvermögen betrug 400 Kubikmeter. Wie lange der Turm in Betrieb war, lässt sich leider nicht belegen. Im Rahmen der Schaffung des Erholungsparks Südgelände sollte der Turm als Aussichtturm genutzt werden. Eine besondere Nutzung sollte aber kurz angesprochen werden, denn 1945 wehte hier die erste sowjetische Fahne in Berlin.

Vielleicht wird der Turm irgendwann einmal wirklich als Aussichtsturm genutzt werden – schön wäre es.

Quellen und Literatur (soweit nicht direkt vermerkt)

Festschrift zum Berliner Laubenpieperfest 1991 auf dem Südgelände (Bezirksverband der Kleingärtner Schöneberg/Friedenau e. V.)

Stefan Woll, Berliner Wassertürme, Berliner Kaleidoskop, Band 31, Haude & Spener, Berlin 1986

Südgelände

Berlin und seine Bauten, Anlagen und Bauten für den Verkehr, Architekten- und Ingenieurs- Verein zu Berlin (Herausgeber), Verlag Ernst & Sohn, Berlin 1984

Da die Quellenlage zur Kolonie sehr dürftig ist, konnten einige Daten nur durch Gespräche mit alten Laubenpiepern und -pieperinnen belegt werden. Hierzu ist Frau Köhnkow und Herr Holland zu danken, die bereitwillig Fotos und Erinnerungen für diese Chronik beisteuerten.

Die Fotos, soweit nicht extra angegeben, stammen von Gartenfreundin Köhnkow, Gartenfreunde Holland, Kaul, Bluhm, Taube und Meissner

Für die Darstellung der Planungen der Eisenbahn für das Laubengeländewurde das Wissen einiger Eisenbahnfreunde herangezogen. Besonderer Dank gilt hierbei Andreas Szagun, der alles zum Thema herausfand.

Frau Rita Surhhoff; Grün Berlin GmbH, Parkmanagerin des Natur-Park Schöneberger-Südgelände für die Ausnahmegenehmigung zur Besteigung des Wasserturms um Fotos machen zu können.

Herr Green, Bauarchiv im Stadtentwicklungsamt Tempelhof-Schöneberg, Dank für die Unterstützung

Archiv im Bezirksverband der Kleingärtner Berlin-Schöneberg Herr Brockschmidt, Dank für die Unterstützung

Archiv des Museums Tempelhof-Schöneberg, Dank an Frau Becker für die Unterstützung und die Übersendung von Scans.

Dank an Herrn Elmer Staudt für die urheberrechtliche Genehmigung zur Verwendung des Bildes ” Prellerweg von W” seines Vaters Herwarth Staudt

Dank für die freundliche urheberrechtliche Genehmigung des Luftbildes “Luftbild vom Südgelände/Links AVK u. Thorwaldsenstraße” Datierung 1928 der Hansa Luftbild AG und des Landesarchivs NRW